Rückbesinnung auf Bewährtes

„Man muss zunächst mal am Mindset der Gesellschaft arbeiten“, so Nicola Halder-Hass, Kunsthistorikerin, Denkmalpflegerin, Immobilienökonomin und Fachbeirätin für Denkmalpflege im Verband für Bauen im Bestand e.V. „Auch ein Bestand, der repariert wurde oder Spuren zeigt, kann einen Wert besitzen.“ Architektin Annelen Schmidt-Vollenbroich verweist daraufhin auf die Nachkriegsarchitektur, auf die sie sich mit ihrem Büro NIDUS spezialisiert hat. Die enorme bauliche Leistung, die in den Nachkriegsjahren erbracht wurde, fände heute kaum bis gar keine Wertschätzung, da die Gebäude oftmals nicht als „schön“ wahrgenommen würden.

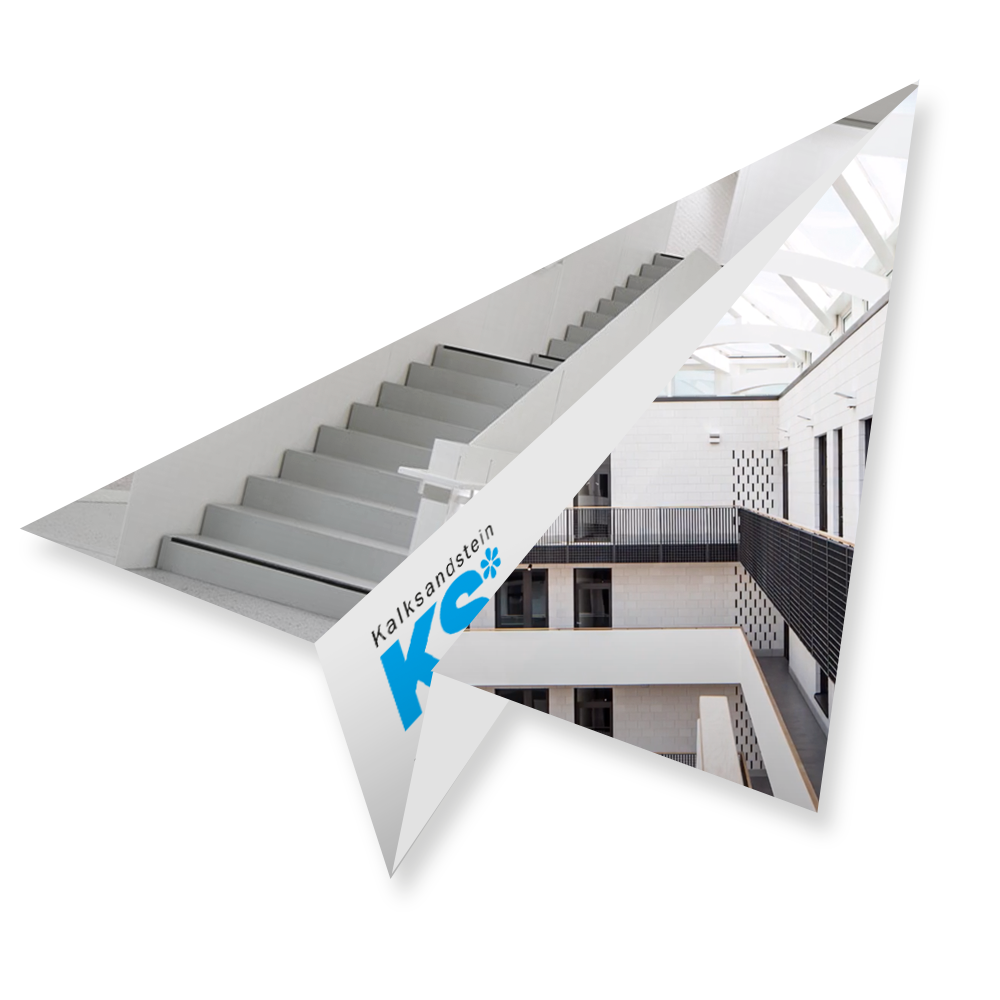

Dabei lohne sich die Rückbesinnung auf die Vergangenheit, schließt Christian Poprawa, Direktor Marketing bei Saint-Gobain Weber und Mitgründer der Initiative Wertvolle Wand, an. So könne man bereits erprobte Techniken auf heutige Entwicklungen und Anforderungen übertragen. „Das Wissen über Baustoffe, Bauweisen und wie sie sich verhalten ist enorm wichtig“, bestärkt Peter Theissing, Geschäftsführer von KS-ORIGINAL und ebenfalls Mitgründer der Initiative. „Vor allem wenn es ums Reparieren geht, muss man sich erstmal darüber bewusst sein, dass etwas defekt ist oder in einen anderen Zustand versetzt werden sollte.“

Denkmalschutz neu denken

Neben dem „Was?“ und „Wie?“ stellt Lillith Kreiß, Projektmanagerin des UmBauLabors in Gelsenkirchen von Baukultur NRW, auch die Frage nach dem „Wer?“: Wer kann das Vorbild und Vorreiter*in für das Reparieren unserer Bestände sein? Als Projektmanagerin des UmBauLabors in Gelsenkirchen, initiiert durch Baukultur NRW, ermittelt sie gemeinsam mit Akteur*innen aus Forschung, Praxis und Zivilgesellschaft Chancen, Ressourcen und Werte eines Gebäudes aus dem Jahr 1902. „„Wir haben Elektro- und Heizungsleitungen abgeschaltet. An einigen Stellen wurden sie neu verlegt und bewusst auf Putz sichtbar gelassen“, erklärt sie. Denn was man sieht, könne man auch reparieren. Eine weitere Voraussetzung sei auch der regionale Bezug, meint Nicola Halder-Hass. „Dort kann man eine ganze Menge Wissen über Materialien und Bauweisen finden.“ „Und das kann wiederum ein Hebel sein, um die Technik in unseren Gebäuden zu reduzieren – das und das grundsätzliche Hinterfragen unseres Komfortanspruchs“, ist Annelen Schmidt-Vollenbroich überzeugt. Christian Poprawa verweist daraufhin auf die Problematik des Rechtsanspruches, den die Gesellschaft in Sachen Komfort habe. „Genau“, bestätigt Schmidt-Vollenbroich. „Das führt dazu, dass niemand mehr darüber nachdenkt oder hinterfragt, was er oder sie eigentlich in seinem Alltag so macht.“

Lillith Kreiß schlägt deshalb vor, in der Nutzungsphase eine Pflege- oder Reparaturverpflichtung einzuführen. „Dadurch werden Konstruktionen von Beginn an nicht nur ressourceneffizient, sondern auch reparaturfähig gedacht“, so Kreiß. „Und anstatt eines Abrissverbotes wäre meine Idee, den Denkmalschutz neu zu denken“, fügt Schmidt-Vollenbroich hinzu. Denkmalschutz könne auch als Instrument dienen, das die Nutzer*innen mehr Wertschätzung für das lehrt, was sie haben. Halder-Hass verweist an dieser Stelle auf die gängige Praxis in Frankreich, die mit verschiedenen Schutzstufen arbeitet. Auf diese Weise könne auch die breite Masse an Gebäuden mit kleinen, pragmatischen Eingriffen erhalten werden.